立即預約

同性戀世代的生理機制

每個人都有愛與被愛的權利。愛情是無法定義的。同性戀群體的愛情或許不符合所謂的“傳統”,但它只是愛情多元化的一種,絕不能輕易就認定為是一種精神疾病。

其實,Gay的產生並不簡單。許多研究都探討了同性戀身體的「差異」。今天就讓我們一起來探究它所發生的奧秘。

什麼是同性戀?

同性戀的定義

作為一種性取向,同性戀是指個人對同性產生的情感、性吸引力、性行為。這種偏好是個人身分的一部分,也是人類行為自然而正常的多樣性之一。

同性戀的表現

同性戀行為的表現形式多種多樣,包括但不限於情感依附、性吸引、性行為等。

然而,並非所有同性性行為都意味著一個人是同性戀。有些非同性戀者在特定情況下也可能進行同性性行為,這種現像被稱為 “情境同性戀”。同性戀者的認同通常是基於對同性的性心理取向,而不僅僅是性行為。

性取向 是人類的複雜特徵,涉及情感、行為和社會互動等多個維度。性取向的多樣性在人類社會漫長的歷史長河中一直存在,但科學對此的認知卻相對較晚。隨著科學的進步,人類開始探索性傾向背後的生物學基礎,特別是同性戀的生理機制。

儘管同性戀在不同的文化和社會中有著不同的歷史和表現形式,但它在世界各地不同種族和文化中的盛行表明,它可能是一種 自然變異 根植於人類生物學。接下來我們來探討它的遺傳和生理機制。

同性戀的遺傳因素

有研究表明,同性戀的發生是由遺傳因素決定的,家庭關係越密切的個體發生率越高。這個結論有兩個經典的證據:

①Bailey和Pilleast的實驗:

已知:同卵雙胞胎具有相同的基因,而異卵雙胞胎則有50%相同的基因。

假設:雙胞胎都是同性戀→一致;只有一個是同性戀→不一致。

結果:同卵雙胞胎一致率:52%;異卵雙胞胎一致率:22%。

②針對特定家庭的調查發現,有同性戀家族史的後代成為同性戀的可能性更高。

可見,同性戀是會遺傳的!

然而,同性戀的遺傳因素非常複雜,涉及許多 基因座,且每個基因座的影響相對較小。

同性戀和基因的關係

最近的全基因組關聯研究(GWAS)表明,同性戀不是由單一基因決定的,而是由多個基因的綜合影響決定的。這些基因遍布整個基因組,單一基因的影響非常小,但它們結合起來可以解釋同性性行為的8-25%。

這種複雜性意味著我們無法透過遺傳學來預測個體的性取向,也顯示性取向的遺傳基礎並不是簡單的二分法。

同性戀與表觀遺傳學

除了基因之外,科學家還發現了 表觀遺傳學 性取向的形成。表觀遺傳學是指人類基因組的化學修飾,它在不改變 DNA 序列的情況下改變基因活性,並且可能受到環境因素的影響。

科學家提出了一個新模型, 暗示同性戀可能是由於胚胎發育過程中產生的母體性別特異性表觀遺傳標記(“epimarks”)無法被抹去,從而影響後代性別特徵的發育方向。這些表觀遺傳標記產生於父母,但有可能導致後代性別特徵的不一致,從而影響性取向。

同性戀與母體免疫假說

研究發現,母親每多一個哥哥,弟弟是同性戀的機率就會增加約 33%。這種現像也被稱為「哥哥效應」。

根據母體免疫假說,每當一個男性胎兒出生時,母親的免疫系統就會逐漸產生與 Y 染色體相關的男性特異性抗原。這種免疫反應越來越強烈,影響大腦的性別分化,進而影響兒子的性取向。後續研究也發現,同性戀兒子的母親,尤其是有哥哥的母親,其Y連鎖神經連接蛋白4(NLGN4Y)水平明顯高於異性戀兒子的母親。

性荷爾蒙

傳統觀點認為,在胚胎發育過程中,接觸高濃度的雄性激素會促進男性行為和對女性的偏好,而接觸低濃度的雄性激素會促進女性行為和對男性的偏好。

雌激素在某些方面有類似的作用,對其的研究也表明,胚胎髮育過程中性激素的作用對成年後的性取向有顯著的不可逆影響,無法透過後續的補救措施來抵消。

可以看出 早期接觸性荷爾蒙對於男性和女性性取向的形成起著關鍵作用。 動物模型和人類研究表明,性荷爾蒙對大腦發育和性行為的性別分化有重要影響。

那麼這種影響是如何產生的呢?

大多數人認為,性荷爾蒙影響大腦分化和個體性取向的可能機制與性荷爾蒙對大腦神經元的作用有關,主要有兩種。

性荷爾蒙對腦神經元的間接影響: 它們透過與腦部特定部位的細胞內受體結合形成複合物,再經過核轉位與基因上特定的荷爾蒙反應元件結合,影響特定基因的表達和蛋白質的合成。

性荷爾蒙的直接作用: 透過改變某些腦區神經元的膜通透性,影響神經傳導物質的釋放、攝取、失活和合成,以及突觸後膜受體的敏感性。這會影響大腦的性別分化和個體的性取向,進而產生特定的神經內分泌效應。

性荷爾蒙對大腦發育和性行為的性別分化有顯著的影響。胎兒時期荷爾蒙水平的變化可能導致大腦的性別分化異常,進而影響個體的性取向。同性戀者和異性戀者的大腦是否有差異?

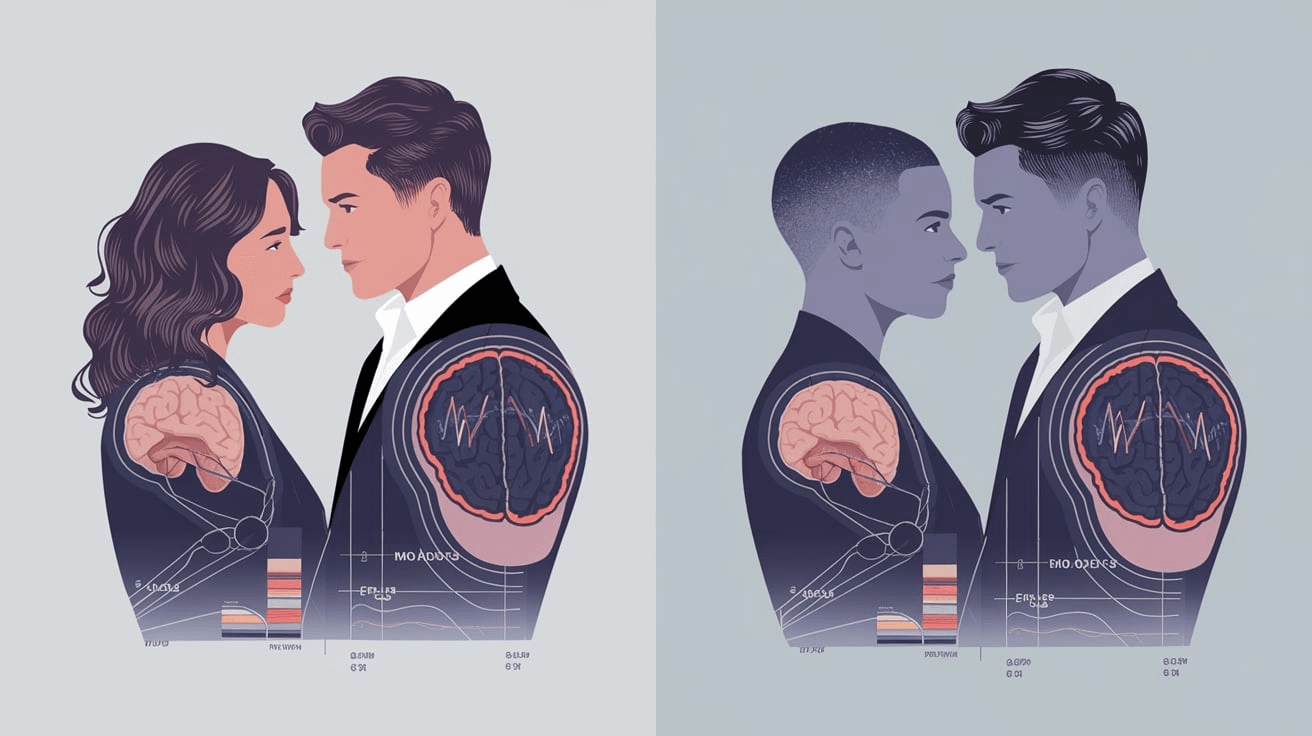

大腦差異

| 下視丘結構 前聯合的大小 大腦反應與嗅覺 灰質體積的差異 靜止狀態功能連接 |

同性戀與神經生物學的關係是一個複雜且多面向的研究領域。近年來,科學家利用各種神經影像學和解剖學方法探索了這個主題。一些研究表明,同性戀者和非同性戀者的大腦存在差異。在同性戀人群中,男同性戀和女同性戀的大腦之間的區別變得模糊,他們都在轉向異性。

下視丘結構

研究表明,異性戀男性的 INAH 3(下丘腦四個前核之一)的體積比同性戀男性的體積大得多。此外,研究也發現,男同性戀者的下視丘前部有較多的細胞。

前聯合的大小

研究發現,男同性戀者的前連合(前腦的纖維束)比異性戀男性和女性的要大。這種結構差異可能與認知功能和大腦半球化有關。

大腦反應與嗅覺

在嗅覺刺激方面,男同性戀對雄性激素衍生物(如AND)的反應與異性戀女性相似,但與異性戀男性不同。這表明嗅覺處理可能與性取向有關。

灰質體積的差異

一些研究表明,男同性戀者某些大腦區域的灰質體積與異性戀男性不同。例如,右側中央後回的灰質體積與同性戀性取向程度呈負相關,而左側杏仁核的灰質體積與同性戀性取向程度呈正相關。

靜止狀態功能連接

在靜止狀態下,男同性戀者的局部一致性和功能連結也表現出與異性戀男性不同的特質。

它們在某些大腦區域的局部一致性較低,與其他大腦區域的功能連接較弱(reHo反映相鄰大腦區域神經活動的同步性或一致性)。

同性戀的生理機制目前還不十分清楚,科學家仍在解密。這種探索不僅是對人類多樣性的尊重,更是對生物複雜性的深入理解。

除了生理機制外,我們可能更熟悉導致此病的社會心理原因。

社會心理原因

概述

| 家庭環境因素 | 兒童性別自我認同不完整 |

| 父母婚姻不幸 | |

| 缺乏性教育 | |

| 個人經歷 | 「填補空白」理論強調第一次性經驗 |

| 異性戀遭遇嚴重挫折 | |

| 社會環境因素 | 特定的單性別環境,如軍隊、監獄 |

| 一個人生活在有同性戀者的環境中 |

家庭環境因素

| 家庭 環境 因素 | 兒童性別自我認同不完整 |

| 父母婚姻不幸 | |

| 缺乏性教育 |

①同性戀者的父母可能無法為孩子的性別角色提供適當的榜樣,導致孩子的性別自我認同不完整。

②父母婚姻不幸,如家庭爭吵不斷,或父母離婚,都可能影響孩子性傾向的發展。

③缺乏性教育,可能導致個人性傾向發展出現問題。

個人經歷

| 個人經歷 | 「填補空白」理論強調第一次性經驗 |

| 異性戀遭遇嚴重挫折 |

①「空白填補」理論強調首次性經驗的重要性,該理論認為,某種性行為一旦首次填補了個體性行為中的空白,就可能固定下來,形成終身的性取向。

②異性戀遭遇嚴重挫折:如果一個人在與異性交往中受到挫折,有過不愉快的經歷,異性感情不能正常發展,同時又受到同性的誘惑,就可能產生同性戀傾向。

社會環境因素

| 社會環境因素 | 特定的單性別環境,如軍隊、監獄 |

| 一個人生活在有同性戀者的環境中 |

①特定的單性別環境,例如軍隊或監獄,可能會影響個體的性取向,異性戀可能變成同性戀。

②個體如果生活在有同性戀者的環境中,透過學習和模仿,有可能變成同性戀者。

整體來說,同性戀的出現是一個多因素、多層次的現象,涉及生物學、心理學、社會學等多個領域。目前無法給出決定性的原因。

然而毫無疑問,研究同性戀的成因可以幫助我們提高科學認識,消除偏見和歧視;促進健康和福祉,增強身分認同和社會支持;推動社會政策和法律的製定。

讓我們多一些理解,少一點誤解!

參考

B、喬丹。 「[「同性戀基因」之路的盡頭]。」醫學科學:M/S(2020 年)。

G. Rice、C. Anderson 等人「男性同性戀:與Xq28微衛星標記不存在連鎖關係。」科學(1999)。

D. Hamer、Stella Hu 等人「X 染色體上的 DNA 標記與男性性取向之間的關聯。」《科學》(1993 年)。

M.巴爾特。 “行為遺傳學。表觀遺傳學可以解釋同性戀之謎嗎?科學(2015)。

A. Swift-Gallant、T. Shirazi 等人。 「圍產期類固醇對人類性傾向和性別行為影響的證據。」冷泉港生物學觀點 (2021)。

Gladue BA,Green R,Hellman RE. 神經內分泌對雌激素及性傾向的反應. Science1984;225:1496.9.

劉艷,姜艷,司穎,Kim JY,陳志鋒,Rao Y.雄性小鼠腦內5一HT基因研究揭示性偏好的分子調控. Nature 2011;472:95—9。

LeVay S.

Allen LS,Gorski RA.